Una deuda pendiente

Tenemos semanas hablando de los pueblos originarios en el grupo de WhatsApp y las discusiones son enriquecedoras. Pero, ¿tiene México un compromiso postergado con sus pueblos ancestrales?

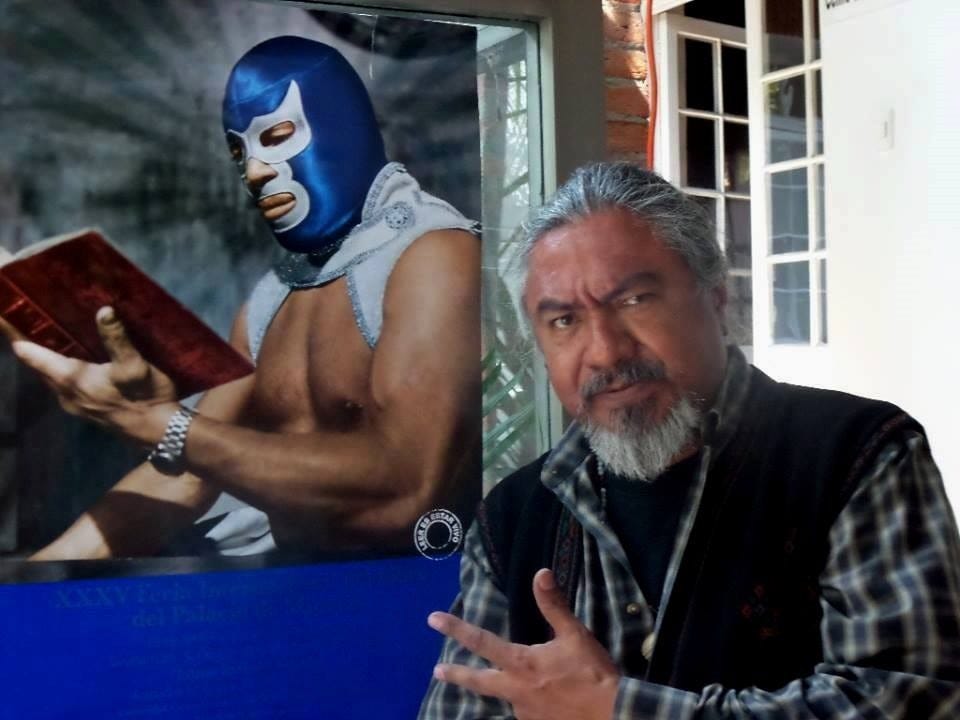

Hola, ¡buenos días! ¿Cómo estás? ¡Feliz lunes! Hoy vamos a recordar nuestras raíces y honrarlas. Tenemos semanas hablando de los pueblos originarios en el grupo de WhatsApp y las discusiones son enriquecedoras. Pero, ¿tiene México una deuda pendiente con sus pueblos ancestrales? Esta no es una conversación sencilla, pero la tuvimos de la mano de Alejandro Salazar Zeleny, quien hace más de 30 años se dedica al estudio, reconocimiento y apoyo de los pueblos originarios del noroeste de México.

¿Te perdiste la conversación en nuestro grupo? No te preocupes. Nuestro colaborador Gustavo Guirado nos tiene una recopilación, ¡pásale a leer!

Te mando un apapacho,

Maritza L. Félix

Fundadora de Conecta Arizona

PD. Las fotos de este boletín son cortesía de Alejandro Salazar.

“Los pueblos originarios de México celebran que siguen resistiendo, que no se han rendido”: Aguilar Zeleny

Por: Gustavo Guirado

“Diosem chanía vu, ketche maleiya, saludan los yaquis de por acá”. Con este saludo inicial en idioma yaqui, pueblo indígena de Sonora, se presentó en el grupo de WhastApp de Conecta Arizona, al que fue invitado para responder preguntas de la audiencia, el profesor e investigador Alejandro Aguilar Zeleny, quien hace más de 30 años se dedica al estudio, reconocimiento y apoyo de los pueblos originarios del noroeste de México, particularmente de Sonora, en la frontera con Arizona.

Aguilar Zeleny trabaja en el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) en Sonora y, entre otros temas, analizó el presente y el pasado de los pueblos originarios de México, los efectos que aún produce en ellos la Conquista y las deudas que aún hoy existen con el reconocimiento a sus identidades, culturas y costumbres, los derechos territoriales e históricos que no son tenidos en cuenta y el valor de la diversidad de los pueblos.

El investigador también explicó el concepto de apropiación cultural y la utilización turística que se realiza de los símbolos de los pueblos ancestrales. Además, analizó las políticas gubernamentales de México con respecto a este tema, tanto en la actualidad (reclamó la necesidad de participación en los programas de desarrollo pensados para sus comunidades) como en algunos momentos del pasado. Y planteó el difícil presente de las comunidades aborígenes debido a la pandemia de coronavirus, ya que –dijo- enfrentan “prácticamente un abandono” por falta de atención.

Poeta, filósofo y doctor en antropología, Aguilar Zeleny vive en Hermosillo, Sonora, y en el diálogo recorrió todos estos temas desde un enfoque social, histórico y cultural. “Los pueblos originarios celebran que siguen resistiendo, que no se han rendido”, afirmó en una de sus respuestas en la entrevista, coordinada y moderada por la periodista Maritza L. Félix, fundadora y directora de Conecta Arizona. Las siguientes son las respuestas a la audiencia:

• El otro día, después de la conmemoración del aniversario de la conquista de México, hablábamos de las deudas que tenemos como sociedad actual con los pueblos originarios. ¿Cuál es tu opinión al respecto?

“En efecto, aún a estas fechas nos resulta difícil reconocer y aceptar la grandeza y profundidad de la historia de los pueblos originarios y la riqueza de la sabiduría y conocimientos de los pueblos contemporáneos, que además de luchar por conservar su territorio, defender los recursos naturales, luchan por defender su idioma, pensamiento y conocimientos. Y mucha gente, en lugar de reconocer su esfuerzo, parece pedirles que se rindan”.

• ¿Qué conmemoramos o celebramos entonces en este 500 aniversario?

“Nos cuesta reconocer por ejemplo sus verdaderos nombres: Tohono o'odham / Gente del Desierto; Comcáac / La Gente; Yoeme Yaqui, Yoreme Mayo, Macurawe / Los que se agarran de las manos; O'ob / Los que se están yendo. Los pueblos originarios celebran que siguen resistiendo, que no se han rendido. La actitud en muchas partes de destruir los monumentos de los conquistadores es un reclamo por recuperar la verdadera dimensión de la lucha de resistencia de estos pueblos y sus aportes al conocimiento y aprovechamiento de todo el continente, prácticamente. Afortunadamente, creo que cada vez más gente es consciente de que tenemos una historia más allá de lo que representa la llegada de los españoles”.

• Cuando te leo, recuerdo a una señora que en cada manifestación de migración grita: “Yo no crucé las fronteras, las fronteras me cruzaron a mí, estas son las tierras de los pueblos originales”.

“Ese es el punto, nos han educado a negar la existencia de derechos territoriales, históricos y culturales, no nos han enseñado realmente a establecer el diálogo de la diversidad y constantemente nos llevan en medio del discurso de: ellos o nosotros. El impacto de las fronteras, tanto físicas (rejas, muros, drones), afecta el curso de ríos, migración de especies. Sus fines políticos no toman en consideración la marea viva que es la humanidad. Quiero decir, ese impacto es fuerte en todas partes. En Sonora he estado trabajando con pueblos que conservan profundos e importantes rituales, los cuales nos hablan del respeto entre la gente y con la naturaleza, pero no son escuchados. Ese conocimiento nos ayudaría a contener la destrucción de la naturaleza”.

• ¿Es verdad que en muchas de las lenguas originales no existe la palabra muro?

“Puede decirse que no requerían precisamente de ese concepto. Somos seres territoriales (incluso para los nómadas el camino es un territorio). Tenían límites, el territorio yaqui de México tiene su límite norte en el Cerro Boca Abierta, después de ahí era territorio hokan (seri), y así”.

• ¿Qué opinas de la apropiación cultural?

“La apropiación cultural es sobre todo hoy en día cuando despojamos a los pueblos de sus derechos culturales: el diseñador de modas que copia los diseños de los huipiles, los grupos de danza que repiten una versión errónea de una danza sagrada (como es la danza del venado) y le dan más importancia al danzante de venado que al significado de la ceremonia. A veces cuando un gobierno decide utilizar los símbolos de un pueblo originario en realidad intenta convertirlos en algo turístico / folklórico, en un espectáculo y no en una ceremonia. Un antropólogo mexicano muy importante, Guillermo Bonfil, desarrolló una teoría del control cultural: decía que, si la cultura es mía y las decisiones sobre ella también, es una cultura propia o autónoma; si la cultura es ajena, pero yo decido usarla, es cultura apropiada; si la cultura es ajena y las decisiones son ajenas, es una cultura impuesta. Y así. La apropiación cultural es parte de eso”.

• No podemos cambiar la historia de la conquista, ni podemos pasar nuestra vida culpándonos de lo que hicieron nuestros antepasados. ¿Qué debe hacer el gobierno para saldar la deuda con los pueblos ancestrales?

“¿Qué podemos hacer? Buscar la mejor manera de escucharles y permitir que se expresen. Y por supuesto, hacerles caso. En general hasta la fecha los programas de desarrollo han querido decirles cómo desarrollarse. Es sorprendente que, a pesar de la gran cantidad de profesionistas miembros de los pueblos que existen, no sean los que toman las decisiones en muchos programas”.

• El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha tenido muchas contradicciones con los pueblos originarios, porque pide respeto, pero les corta el presupuesto. ¿Así cómo, pues?

“Claro que es un problema complejo. (Lázaro) Cárdenas (presidente de México entre 1934 y 1940) representó un importante período histórico en el proceso del diálogo y el respeto a los pueblos. Años después Luis Echeverría (presidente de México entre 1970 y 1976) intentó replicar ese modelo, con el apoyo al INI (Instituto Nacional Indigenista) y el COPLAMAR (Coordinación General del Plan Nacional de Zonas Deprimidas y Grupos Marginados). AMLO trabajó en el INI en ese tiempo, y es la política que está replicando. Lo malo es que, en el proceso y con el neoliberalismo, muchos líderes y pensadores indígenas fueron incorporados en este proceso; entonces, AMLO está rodeado también de funcionarios y líderes indígenas que no representan el sentir y pensar verdadero de los pueblos. Sin embargo, es de destacarse que está intentando revertir procesos que llevan décadas bajo los antiguos gobiernos”.

• Ese problema de representación es el mismo en todos los gobiernos. Acá en Estados Unidos pasa lo mismo con las naciones indígenas.

“El gran problema, y eso lo estuve señalando a principios de año en foros y consultas, es que lo que tenemos son gobiernos yoris, chúchikas, cöcsar, chabochis, dúkumas; es decir, gobiernos blancos o no indígenas, que benefician a los no indígenas en primer y segundo lugar. Necesitamos gobiernos y funcionarios verdaderamente incluyentes”.

• ¿Cómo está haciendo el gobierno de México para acercar a las reservaciones indígenas los cuidados de salud necesarios durante la pandemia? Los números de muertes son mayores y el escepticismo a la vacuna más. En Guatemala, por ejemplo, muchas de las aldeas indígenas no tienen acceso a servicios médicos, no hablan español y están abandonadas a la deriva de la pandemia. Pero están acostumbrados a la precariedad, porque el gobierno nunca les ha brindado ni lo básico. Se las ingenian. Me parece que en México podría tratarse de una situación similar. En Estados Unidos es diferente: hay contratiempos y obstáculos para la vacunación, por ejemplo, pero también muchos esfuerzos de llegar a ellos.

“Una situación que tenemos aquí es que no existe el sistema de reservaciones; por lo tanto, no siempre se reconocen territorios indígenas, sino comunidades o pueblos indígenas. En el caso de Sonora lo que pudimos observar a lo largo del año pasado fue prácticamente un abandono de todas las comunidades. Desde la segunda mitad del año tuve la oportunidad de volver a hacer trabajo de campo en varias regiones y la gente decía que habían sobrevivido con remedios, aislamiento, y que los programas y apoyos escaseaban. Aun así, gracias a mucha gente se juntaron despensas, agua y otros suministros. En distintas regiones la gente cercana también les dio apoyo. En el caso de Sonora teníamos la circunstancia de un gobierno federal entrante, de un partido, mientras que en Sonora el gobierno estaba a punto de terminar su administración, mal trance”.

• ¿Los yaquis de Arizona son los mismos que los de Sonora?

“Sí, la migración yaqui hacia el norte es muy antigua, al menos se sabe de su participación en la fiebre del oro. Otros llegaron de los 8 pueblos a trabajar para conseguir dinero y armas para la resistencia, otros salieron huyendo de la represión en México y hoy tratan de mantener relaciones e intercambios”.

• Entonces la política es la que básicamente afecta más a estas comunidades, ¿no?

“Padecemos aún de la misma visión colonial en muchos países, donde sus gobernantes fueron educados para pensar que nuestra única solución es ser todos iguales y acabar con cualquier forma de diversidad, cuando la diversidad es lo que nos ha permitido sobrevivir mejor. Muchas ideas valen más que una sola”.

• ¿Entonces hay manera de progresar como país, como sociedad, sin trasgredir más a las etnias?

“Pienso firmemente que sí hay manera de hacerlo y como antropólogo, poeta y fotógrafo hago lo que está de mi parte para lograrlo”.

• Qué bueno si profesionalmente nos puedes explicar con la historia como ciencia el significado de nuestra descendencia sin manipular sobre los pueblos originarios, a los que intentan desacreditar como “bestias” que fueron domesticadas por los salvadores conquistadores que salvaron a los pueblos de “América”.

“En general todo grupo se reconoce a sí mismo como gente y le ponemos nombre a los otros. Cada nombre tiene su historia, corresponde a sociedades que han vivido miles de años en la región. Pasaron de nómadas, cazadores y recolectores, a sedentarios. Hace más de 5 mil años siembran frijol. Hace 4.500 años siembran maíz. Tenían calendarios solares, astronomía muy compleja, sistemas de irrigación extensa. Pero sufrieron un cambio climático que los obligó a replegarse. Pero nos han hecho creer que el venerable padre Kino que tanto esfuerzo hizo, por supuesto, nos enseñó todo. El territorio o'odham era de los más extensos de la región, iba de Phoenix hasta la sierra de Chihuahua.

• Al final, somos parte de un mestizaje. ¿Cómo hacer las paces con eso?

“El problema es que los pueblos no sólo se enfrentan a los viejos caciques locales, sino a los grupos económicos, surgidos de la revolución y aliados a intereses internacionales, sobre todo a través de gobiernos y funcionarios corruptos; además hay que tomar los intereses detrás y alrededor del narcotráfico y la debilidad de las políticas mineras, que permiten el saqueo de los recursos, la destrucción de sociedades, ríos, bosques, montañas”.

• ¿Cómo ve el futuro de toda su gente?

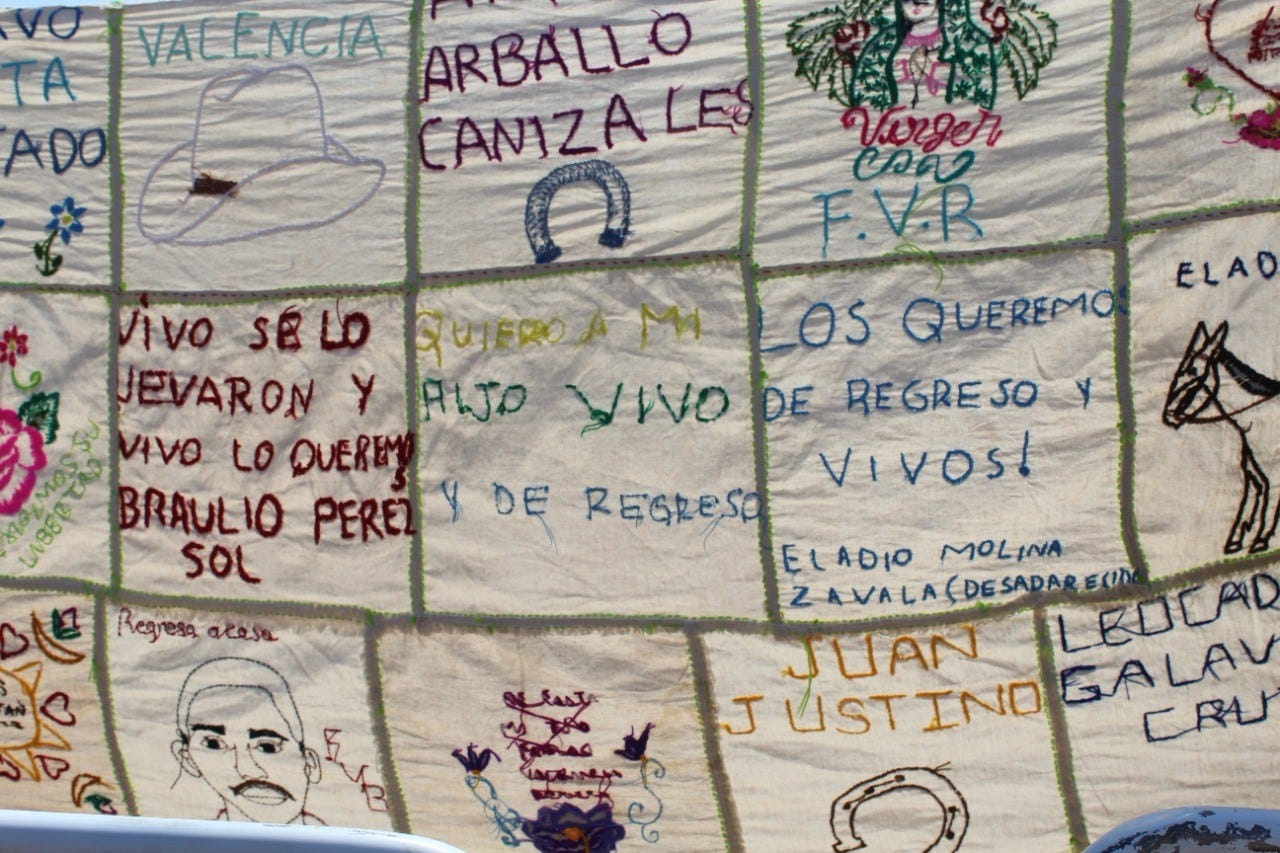

“Es un futuro muy difícil y doloroso. No tienen ustedes idea de cuántas mujeres son viudas en muchas comunidades, niños que no conocieron a sus padres, luchas entre cárteles del narcotráfico aliados a políticos corruptos. Pero también hay muchas iniciativas en contra de eso. Pueden buscar por ejemplo las páginas de los Centros de Cultura Yaqui y Centro de Cultura Mayo, en Facebook, la página de un proyecto Sewa Tomteme, una escuela de arte con los niños yaquis; y en mi propia página a mi nombre, Alejandro Aguilar Zeleny, donde comparto videos y fotos de los esfuerzos que hacemos junto con ellos. Los pueblos no se rinden, danzan y cantan, suben la sierra, navegan, traen fibras, semillas, pero viajan a otros países, son ejemplo en programas de conservación, hay más generaciones estudiando carreras profesionales y seguimos convenciendo más gente de acercarse y valorar todo esto. Por eso les agradezco mucho esta gran invitación (a la entrevista en el grupo de WhatsApp), aunque se me atoren los dedos en las teclas y se me enfríe el cafecito”.

• Se promueve un programa en el rescate de las lenguas, pero siento que no se interesan los jóvenes. ¿Esto es así?

“Ese es el problema, que han intervenido en sus formas de organización propias. Por eso una parte de nuestra labor es a través de lo que se conoce como peritajes antropológicos, donde desde una perspectiva académica y antropológica se da cuenta de las distintas problemáticas involucradas en la defensa de los derechos de los pueblos. Algunos se dejan vencer y otros no. Afortunadamente hay muchos jóvenes y muchachas trabajando y estudiando. Hay distintas iniciativas comunitarias en todas las regiones, al menos de estas tierras donde vivo y que amo. Tengo 38 años en esto. Cada lucha tiene su territorio y trinchera, hemos sobrevivido amenazas de sicarios y otras cosas; yo puedo irme a mi casa, y la gente se queda, y eso no se puede ignorar. Y recuerden que nadie puede modificar el curso de los ríos, como dicen los yaquis”.

• ¿Cómo puedo descubrir mi árbol genealógico porque sé que mis antepasados eran indígenas, pero no lo puedo comprobar? ¿Hay algún registro?

“Es un tema complejo. Depende de la época y lugar, en algunos casos la información es más completa. En el caso de México y Sonora, hay censos y registros de principios del siglo XX para acá. Registros civiles y libros de iglesia son otra fuente de datos. El problema es que en algunos casos por diversas razones se decidía ocultar el origen indígena; por ejemplo, la gente de la familia Choki (Estrella) era bautizada Estrella. En el caso de los comcáac, durante algún tiempo los padres daban el apellido a sus hijos con el nombre del dueño del rancho donde era el parto, así entraron entre ellos los apellidos Hoeffer o Burgos. En el caso de los macurawe, a fines del siglo XIX tres hermanos de apellido Enríquez llegaron a su territorio y se lo apropiaron, y ahora el apellido indígena es común entre ellos, igual que Zayla. Y así. En el caso de los tohono o'odham el problema se complicó especialmente por la búsqueda de derechos de binacionalidad y la venta de credenciales hace algunos años”.

• ¿Nos puede recomendar libros sobre estos temas?

“Un libro es Los Pueblos Indígenas del Noroeste - Atlas Etnográfico, que elaboramos con el doctor José Luis Moctezuma Zamarrón. Tiene textos muy interesantes de diversos investigadores y gente de los propios pueblos, porque son sus saberes los que se están compartiendo. Puedo compartir también Palabras del mundo yoreme. Cuentos tradicionales del pueblo mayo, que coordiné con Antolín Vázquez Valenzuela, con cuentos del pueblo yoreme mayo del sur de Sonora y dibujos de niños de ahí. Y el libro Memoria Macurawe. Páginas para la historia del pueblo macurawe (guarijío) de Sonora, que coordiné con Gildardo Buitimea Romero, sobre el pueblo macurawe, un gran pueblo sonorense”.